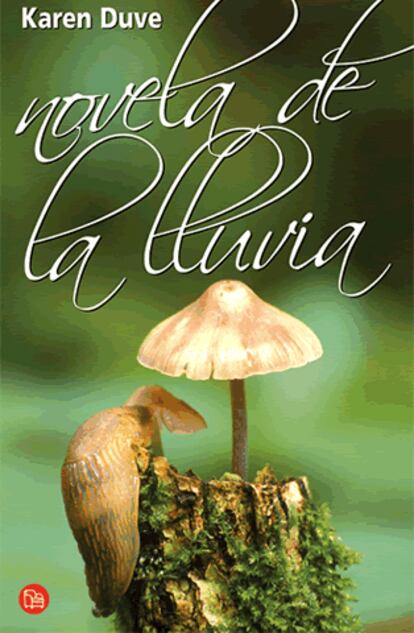

La novela de la lluvia

Con 'Novela de la lluvia', Karen Duve -la 'enfant' terrible de la nueva narrativa alemana - nos ofrece una apasionante y perturbadora novela a caballo entre el género negro y la intriga psicológica.

Capítulo 1

Nubosidad abundante y chubascos aislados que pueden ser ocasionalmente de carácter tormentoso, temperaturas máximas entre 11 y 14 grados. Viento del noroeste fuerza 2 a 3.

—¿Qué dices? ¿Qué ?

Una joven delgada miraba esforzadamente talud abajo e intentaba captar algún sonido. Estaba sola en un desolado aparcamiento de una calle vecinal, sola con un Mercedes 300 negro, un desbordante cubo de basura y una caravana remendada y sin ruedas en cuyo techo habían clavado un letrero de madera que rezaba TENTEMPIÉ. La joven se llamaba Martina Ulbricht. Hacía pocas semanas que se había casado, y su marido, León Ulbricht, con quien había salido a visitar una casa —con la intención de comprarla si les gustaba— había desaparecido un cuarto de hora antes entre los arbustos y no había vuelto a aparecer. Ella le había estado esperando en el interior del coche, porque llovía mucho. Sin embargo había empezado a preocuparse y como la lluvia parecía haber amainado, decidió salir. Hacía frío. Para ser finales de mayo podría incluso decirse que hacía demasiado frío. Martina llevaba una minifalda amarilla de piel vuelta —de esas que se cierran con un corchete metálico—, medias finas de nylon y una sudadera de esas flojas que se llevan siempre demasiado grandes, con la leyenda FIT FOR LIFE grabada en la espalda.

Un minuto después ya se le pegaban a la cara los mechones de la melena, larga hasta la altura de la barbilla. De los arabescos que sus mechones le formaban en la frente, le goteaba el agua hasta la boca. Tenía una boca grande, dientes como terrones de azúcar, y las comisuras de los labios algo dañadas, un poquito despellejadas. Esa boca dotaba a su cara de un aire inquietante de fiera acorralada. Pero sobre esa boca surgía una nariz recta y proporcionadamente larga. Los ojos se enclavaban tan desnudos y asustados en sus cuencas como si no fuera ése su lugar de procedencia, sino una estación de paso, y en cualquier momento pudiera aparecer su verdadero dueño quien, haciendo valer sus derechos, los agarraría como dos canicas para echárselos al bolsillo. Todos los detalles de su fisonomía provocaban una impresión tan favorable que allí donde aparecía Martina, los hombres se ponían tensos como perros en parada, les subía la temperatura, mientras las mujeres se desinflaban ante su sola visión como pastelillos mal horneados.

La lluvia caía ahora mansa y uniforme y se desperdigaba sobre la superficie lisa del suelo sin formar charcos. Hacía poco que habían asfaltado el aparcamiento.

Cuando Martina llegó al lugar en el que León había desaparecido con un paquete de pañuelos de papel en el puño, crujieron los guijarros bajo sus suelas. Tras un cercado alto hasta la rodilla confeccionado con sencillos tablones de madera, se abría un camino de tierra. Era tan pequeño y estaba tan escondido que casi no se distinguía si terminaba pocos metros después o si salvaba el empinado talud para llegar hasta el río, que corría parejo a la carretera desde unos cuantos kilómetros más atrás. Martina llamó a León. De una distancia inusitadamente larga le llegó su respuesta que sonó algo así como «ven, baja».

—¿Qué dices? ¿Qué ?

Él volvió a gritar algo, pero en ese mismo instante traqueteaba al otro lado del río un tren al pasar y Martina volvió a no entender nada de lo que él decía. Indecisa, se frotaba las medias de nylon una contra otra, a la altura de las pantorrillas, en busca de un poco de calor. ¿Sería un error dejar solo el Mercedes? Estaba abierto, León se había llevado la llave. Martina dio un par de pasos hacia la curva mientras sus suelas rechinaban contra el suelo. La curva la formaba la carretera vecinal al bifurcarse hacia el aparcamiento. Estiró el cuello cuanto pudo para ver si se acercaba algún otro coche con un posible ladrón en su interior. Un pequeño microbús blanco se acercó —rítmico movimiento el de los limpiaparabrisas, cortinas en las ventanillas laterales— levantando a su paso una cortina de agua. Luego de nuevo el silencio, roto tan sólo por el sonido de la lluvia y el golpeteo del tren en la distancia. Martina se acercó de nuevo al talud y se preparó para el descenso. El camino estaba tan escondido entre el follaje, que corría bajo un techo de chorreantes ramas y entre enormes paredes de ortigas, saúcos y enormes hojas con forma de ruibarbo. Un túnel, una enorme tubería verde.

Las gotas resbalaban raudas por las hojas. Los sucios y fríos tallos de las plantas le acariciaban las manos. Olía a barro, a madera y hongos podridos. En la blanda y espesa arcilla del suelo podía reconocer la huella de las botas de León, que se vaciaban en el suelo como el perfil de un fósil, de un artrópodo del paleolítico.

Martina se agarraba a diestra y siniestra en los matojos, se sujetaba con fuerza a las ramas de los pequeños abedules, para que las superficies lisas de sus zapatos amarillos se hundieran lo menos posible al andar. Pero sus suelas eran lisas, y no había avanzado aún diez pasos cuando cayó resbalando por la empinada cuesta. Cayó de espaldas sobre el follaje viejo y mullido, sobre la arcilla resbalosa, con las piernas estúpidamente retorcidas, y la falda subida hasta las caderas. Cayó entre latas de Fanta, bolas de papel gris, bolsas vacías de gominolas y puñados de estiércol a medio pudrir. Se quedó un momento quieta, atontada, se mordió un poco el labio inferior y se quedó mirando la rama que todavía agarraba con fuerza con la mano derecha. Al soltarla, salió despedida hacia atrás desprendiendo a su paso una batería de gordas gotas de lluvia que le cayeron encima una tras otra. Martina se levantó, se colocó como pudo la falda y pasó revista.

La camiseta se le pegaba como un envoltorio de fango a la espalda, tenía el lateral izquierdo embarrado del pelo al pie: el brazo, la falda, la media ¡Todo! El zapato izquierdo estaba probablemente para tirar. Se había clavado en el barro y tenía pinta de haber servido de molde para hacer pastelitos de barro.

—¡Mierda! —murmuró Martina mientras se limpiaba la mano izquierda contra una rama blanca, en cuya base crecían unos honguillos con forma y color de orejas infantiles.

Ahora con menos cuidado y sin agarrarse a ninguna planta, continuó hacia delante. Cuando el camino dejó de ser empinado y se volvió llano, se acabó también la maleza. Ya sólo quedaban un par de metros sobre arena y piedra antes de llegar al río. El río rodaba ancho y sin brillo bajo el cielo lluvioso, su superficie se erizaba insistentemente temblando desde su mismo centro en círculos cada vez más extensos. En la orilla, casi dentro del agua, se encontraba León. Llevaba unas toscas botas negras con anillos metálicos en los costados, unos vaqueros negros y un anorak negro; se había sujetado la capucha en la barbilla con los cordones. En medio del paisaje, parecía un borrón sobre una foto. León sujetaba en la mano una rama partida y manipulaba algo que se encontraba en el río delante de él. Se volvió sorprendido hacia Martina. Le resbalaban gotas por la cara y por los cristales de las gafas redondas que llevaba puestas. Tenía treinta y ocho años. Martina veinticuatro.

—¡Pero si te he gritado que no vinieras! ¿Para qué has venido? —le dijo.

—Llevo esperándote una eternidad. Pensé que te había pasado algo. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo?

Martina se quitó con el dorso de la mano un mechón de pelo de la cara y al hacerlo se dibujó un rastro marrón en la frente. Miró hacia León, en dirección al agua que corría tras él, entre el cañizo, allí, allí yacía algo monstruoso y horroroso, un algo grande, blanco y blando.

—¿Qué es eso?

León volvió la cabeza como si necesitara cerciorarse de a qué se refería, y no contestó. Tampoco importaba. Martina podía ver muy bien ella solita qué era lo que flotaba sobre el cañizo: una mujer desnuda.

—¿Está muerta? ¿Está muerta, verdad? Oh, Dios mío, eso es un cadáver. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué diantre debemos hacer ahora?

—No lo mires —le dijo León—, es mejor que ahora te vuelvas al coche. Yo iré ahora mismo —y de pronto preguntó—. ¿Te has caído? Estás hecha un asco. ¿Te has hecho daño?

Martina dio un paso hacia atrás, le miró, miró al cadáver que había en el agua, volvió a mirarle a él.

—¿Qué pretendes hacer con el palo en la mano? —le preguntó con un punto de histeria en la voz—. ¿Para qué necesitas un palo? ¿Está muerta, no?

León dejó la larga rama, con la que se había estado golpeando nerviosamente la bota, se soltó la capucha y se la quitó de la cabeza. Tenía el pelo corto, castaño —más escaso por delante que por detrás—, y con bastantes canas en las sienes. Le pasó el brazo sobre los hombros a Martina y le besó en la sien; para hacerlo tuvo que estirarse un poco.

—Anda, venga. Estás totalmente empapada. No quiero que veas esto. Te llevo al coche ahora y nos vamos.

Su voz debía haber sonado despreocupada, pero sólo consiguió sonar algo ronca. Sintió sus labios tan húmedos y congelados como si hubiera mantenido los pies un buen rato dentro del agua. Martina no conseguía apartar la vista del cadáver. La piel muerta estaba pálida e hinchada, especialmente allí donde se suponía que antes había sido más firme: en las plantas de los pies, en las manos, en las rodillas y en los codos. La carne ofrecía un aspecto blando, como si alguien pudiera rasgarla utilizando únicamente las manos. Martina se preguntó si la mujer era joven cuando murió. Sí, probablemente era joven. Probablemente había estado de buen ver antes de transformarse en un montón informe. Tenía el pelo interminablemente largo. Una melena negra. Un pelo negro como la pez que en algún momento le habría llegado incluso hasta las caderas. Ahora se balanceaba en la apática corriente. El cadáver yacía sobre la espalda. Miraba a Martina de frente , si pudiera hablarse de mirar en este caso. Le faltaban los globos oculares. Al principio, Martina pensó que tenía los párpados cerrados, porque las cuencas no estaban ni rojas ni ensangrentadas, sino igual de blancas que el resto del cuerpo. Ese cuerpo parecía tan blando, tan vulnerable. En el vello púbico se le entretejían finas hojas de algas.

De las caderas hacia abajo la mujer estaba tendida sobre los juncos. Tenía los pies sobre los juncos. Los dedos de los pies carcomidos. Entre los jirones de piel le sobresalían algunos huesos sueltos. Martina empezó a sentirse mal. Y de pronto tuvo que ponerse a pensar en su vieja profesora de manualidades y en los tapetitos que hicieron en tercero de primaria con una tijerita y un papel blanco. Primero se doblaba el papel unas cuantas veces, y luego se recortaban picos y semicírculos del borde. Y cuando se desdoblaba el papel, aparecía un tapetito con ribete desflecado. A todos los alumnos les salía siempre así. Pero cuando Martina desdoblaba su tapetito, aparecía un enorme agujero en el centro o bien se desgajaba en dos mitades. «Y bien Martina, ¿qué más vas a hacer mal?», le preguntaba la señora Weber.

—Dime, ¿has dejado el coche solo y abierto ahí arriba? —la voz de León volvió a traerla a la realidad—. ¡No será verdad! ¿Estás de la olla?

Se dio la vuelta, corrió por la orilla mientras la arena salpicaba a cada paso, y se precipitó pendiente arriba. Martina corrió tras él. Cuando llegó al aparcamiento, León rodeaba ya el Mercedes que seguía allí, exactamente igual a como ella lo había dejado. La lluvia tamborileaba con mayor frecuencia en el techo negro. Martina abrió la puerta del copiloto, pero León se interpuso entre ella y el coche y volvió a cerrar la puerta.

—¿Pretendes mancharme toda la tapicería?

Abrió la puerta trasera y comenzó a revolver en el asiento. Una manzana, su máquina de fotos, una bolsa con un kilo de espárragos, que habían comprado en un puesto ambulante al borde de la carretera y del que salían terroncitos de tierra al levantarlo; una red de naranjas chuchurrías, el atlas, un pañuelo de seda estampado con mariposas, la bolsa de la basura, que olía festivamente a pieles de naranja, su libro de notas y un libro titulado Sencillamente no puedes entenderme. El libro era de Martina. Desde que estaba con León, él se tropezaba a todas horas con ese tipo de libros, con los que ella pretendía desentrañar el misterio de la masculinidad. Había hecho ya varios intentos para que ella se aficionase a la verdadera lectura: le leía por las noches, le regalaba libros y, para asegurarse de que no pedía demasiado, le había prometido darle un masaje en la espalda si conseguía por lo menos leer hasta el final El Perfume. Nada. Cada vez que la veía con un libro en la mano, se trataba de uno de esos libros de consejos para mujeres.

Bajo Sencillamente no puedes entenderme había un semanal, que León no había leído todavía. Se decidió por la sección de viajes y la extendió sobre el asiento del copiloto.

—Como si fuera un perro —dijo Martina mientras se aposentaba encima al tiempo que añadía—. Debemos llamar a la policía.

León no quería, habían recorrido un largo camino para visitar esa casa, y ahora estaban ya muy cerca. No tenía ninguna gana de detenerse por culpa de la policía.

—Ya está muerta, ¿lo entiendes? Ya no hay prisa. Mañana la encontrará alguien que tenga más interés en hacerse notar y que rellenará con entusiasmo durante horas los formularios. ¿Por qué quieres negarle semejante placer?

Arrancó el coche. El limpiaparabrisas desalojaba el agua hacia los lados.

—Pero debemos llamar a la policía —repitió Martina mientras hacía crujir el papel de periódico—. Sencillamente debemos hacerlo, aunque sea de manera anónima.

Próxima entrega: "Huye rápido, vete lejos" de Fred Vargas.