Salvados por el ADN

La mayor parte de los amigos que Curtis Edward McCarty ha conocido durante los últimos 20 años han muerto. Era de esperar. Él y todos los demás estaban en el penal del Estado de Oklahoma (EE UU) para eso. Aguardando su ejecución. Curtis logró esquivar la inyección letal durante 19 años. Finalmente, 22 años después de entrar en prisión para ser ajusticiado, el Estado reconoció que se había equivocado. No había matado a nadie. Tampoco Eddie Lowery había violado. Pero chocó con su coche cerca de la casa de una anciana a la que habían agredido sexualmente y esa fatal coincidencia le llevó a pasar toda su juventud en una celda. Cuando salió de la cárcel tenía 32 años. Apenas había vivido.

"La justicia es una farsa que puede llevarte a la muerte y a nadie le preocupa"

No les ha ocurrido sólo a Curtis y Eddie. Las malas prácticas en investigaciones policiales, forenses y judiciales han llevado al menos a 232 inocentes a la cárcel en Estados Unidos. La asociación Innocence Project los ha sacado de prisión gracias a pruebas de ADN que han demostrado de forma inequívoca que no eran culpables. Casi una veintena de ellos estaba en el corredor de la muerte, como Curtis McCarty. A punto de recibir un castigo que no tiene vuelta atrás. Innocence Project nació hace 17 años en las aulas de una facultad de Derecho, y ahora es una ONG. Se financian con donaciones que les permiten pagar las costosas pruebas de ADN. Y luego les ayudan a reintegrarse en la sociedad.

El problema de las condenas erróneas no se da sólo en la justicia norteamericana. También en España han aparecido durante los últimos años casos sangrantes de personas inocentes sentenciadas y encarceladas, en ocasiones durante media vida. Como Ahmed Tommouhi, Abderrazak Mounib, Francisco Javier García, Rafael Ricardi, Jorge Ortiz o Roberto Espinales. Pero en nuestro país aún no hay estadísticas. Ni estudios. Ni un grupo amplio de juristas dispuestos a emplear su tiempo en averiguar por qué alguien que no ha delinquido acaba en prisión. Innocence Project lleva 16 años analizando los datos de los casos que decide llevar. No se trata sólo de sacar de la cárcel a una persona, sino de saber qué es lo que está fallando en el sistema. Porque no es la mala suerte lo que condena a un inocente, sino unas pautas que se repiten: abuso de poder, arbitrariedad, testigos que se equivocan y errores humanos que pueden remediarse.

Estos errores y abusos arrancaron de cuajo la vida a Curtis McCarty. Ahora tiene 46 años y vive con sus padres en una casa unifamiliar de Moore, un suburbio de Oklahoma City en el que hay que coger el coche para cualquier cosa, para ir al centro comercial o a comer algo en alguna de las zonas de restaurantes-franquicia de los alrededores. Pero él no conduce. No tiene carné. Ni trabajo. No lleva mucho tiempo fuera de la cárcel, de la que logró salir el 11 de mayo de 2007, 22 años después de entrar. Cobra una pensión por estrés postraumático y ocupa sus días estudiando su extenso expediente, repartido en 50 cajas, y haciendo pedagogía contra los errores judiciales y la pena de muerte por facultades de Derecho y todo tipo de foros. Acaba de estar en Roma.

Habla despacio y con una lucidez pasmosa teniendo en cuenta lo que ha padecido. Clava la mirada en los ojos del interlocutor. En el salón de sus padres, una noche de Navidad, rodeado de una colección de muñecas antiguas, va desgranando su historia. Su pasado sin vida y su presente.

"Estoy libre físicamente, pero no mentalmente. He perdido toda mi vida. Estoy casi siempre con los hombres que dejé atrás. Vi morir a casi todos mis compañeros. Cuando llegué al corredor de la muerte había 200 personas. Cuando me marché, sólo quedaban 80. Los habían matado a todos. En algunos casos, estoy convencido de que eran inocentes. Con tantos años de convivencia acabas por conocer a la gente. Había asesinos peligrosos, incluso alguno que decía que si saliera libre volvería a matar. Pero había otros cuyos procedimientos judiciales estaban llenos de irregularidades. Inocentes. Y no son errores los que provocaron su ejecución ni mis 22 años en la cárcel. El sistema no funciona y se violan de forma habitual los derechos constitucionales de los ciudadanos, sobre todo de los pobres y marginados. Cuando yo fui condenado no le importaba a nadie. Era un pobre yonqui por el que la sociedad no daba un duro. La persona perfecta para pagar por un asesinato. ¿Quién se iba a preocupar por mis derechos?".

Todo empezó en 1982. Con 20 años. Tomaba drogas, bebía, robaba y tenía problemas con la policía. A los 16 había abandonado el instituto y desde entonces se dedicó a vagabundear. Tenía una novia, Terry. El 10 de diciembre, una conocida, Pamela Kaye Williams, de 18 años, fue encontrada muerta en la cocina de una amiga. Desnuda, violada, apuñalada y estrangulada. El asesinato provocó una conmoción sin precedentes en la pequeña comunidad suburbial en la que vivían.

"Pam estaba pasando unos días en casa de Melanie, una amiga de mi novia. Allí fue donde la encontraron. Yo sólo la había visto tres veces. Y sólo había hablado con ella una vez, el día anterior a su muerte. Melanie nos llamó a unos amigos y a mí para pedirnos drogas. Fuimos a su casa y estuvimos con las dos. Por eso estaban allí mis huellas. Pero la noche del crimen yo no la vi. Fui a una fiesta con Terry. Hacia las doce, la gente empezó a marcharse y a la una salimos nosotros. A la hora en que la chica fue asesinada".

Pasaron dos meses antes de que la policía le llamara por primera vez. Le quitaron sangre, saliva, pelos; le tomaron declaración, le hicieron pasar la prueba del polígrafo y le mandaron a casa. Y no volvió a saber nada del asesinato hasta dos años y medio después.

Pamela era la hija de un policía de Oklahoma City y el crimen sin resolver era una vergüenza para el departamento. La investigación proseguía, pero los agentes no parecían tener ninguna pista sobre el culpable. No encontraban nada.

"Uno de los suyos había muerto. Necesitaban que alguien pagara. Yo había llevado una vida de mierda. Siempre metido en líos. Pero tres meses antes de que la policía me llamara de nuevo había dejado de beber y de tomar drogas. Estaba intentando limpiarme. Encontré un empleo y me metí en una escuela de electrónica. Estaba aprendiendo sobre el mundo recién nacido de los videojuegos. Fue la única vez en mi vida que empezaba a estar orgulloso de mí. Era 1985. Tenía 22 años y quería empezar de nuevo. Pero entonces nos llamaron a todos otra vez por la historia de la chica. A mí me cogieron saliendo del trabajo, me llevaron a la comisaría, me pegaron y me dijeron que sabían que había sido yo. No sólo eso, sino que dijeron a mi jefe que me estaban investigando por homicidio y violación. Me quedé en el paro".

La policía había decidido ir hasta el final. Le dijeron que un soplón había dado su nombre y que tenían pruebas biológicas en su contra, semen y pelos. "Era absurdo", dice Curtis. "Esas pruebas estaban desde el principio. ¿Por qué no me habían detenido antes? No tenían nada, pero estaban dispuestos a fabricarlo. Yo no les gustaba y querían un culpable. A partir de ahí: acusación falsa, perjurio y manipulación de pruebas para conseguir la condena".

El Departamento de Policía presentó cargos. En ese momento apareció en escena el fiscal Robert H. Macy. Un tipo que ha enviado a 73 personas al corredor de la muerte durante sus 21 años de carrera, más que ningún otro fiscal del país. Veinte han sido ejecutados. Y a lo largo de los años no ha tenido empacho en sostener públicamente que ejecutar inocentes es un sacrificio que merece la pena para salvaguardar la pena de muerte en EE UU. "Era una mafia", sostiene Curtis. "El fiscal y la policía hacían lo que querían y cuando querían. Conmigo lo tuvieron fácil. Ellos eran miembros honorables de la sociedad y yo no".

En 1986 fue juzgado. La prueba de cargo en su contra fue el testimonio de Joyce Gilchrist, una forense del Departamento de Policía que dijo en el juicio que McCarty había estado "sin duda" en la escena del crimen y que su tipo de sangre se correspondía con el tipo de sangre del esperma encontrado sobre la víctima. Fue condenado a muerte por un jurado popular.

Pero algunas pruebas habían desaparecido misteriosamente y la declaración de Gilchrist no se correspondía con sus primeros análisis, que no culpaban a Curtis. Había demasiadas irregularidades. La Corte de Apelaciones de Oklahoma declaró el juicio nulo, pero no sirvió de mucho. En 1989 fue juzgado otra vez. Gilchrist testificó de nuevo, se ratificó en su declaración anterior y McCarty volvió a ser sentenciado a la pena capital. No era fácil que lo absolvieran con una forense asegurando que había pruebas biológicas que probaban su culpabilidad.

La vida de McCarty se transformó en una sucesión de días sin sentido, encerrado en una celda durante 23 horas cada uno de ellos. Estudiaba Ciencias y Derecho mientras sus compañeros iban desapareciendo, ejecutados por el Estado. Era un limbo sin futuro posible en el que todos esperaban a que les llegara la hora. "Un infierno, algo terrible", rememora. "No entiendes nada. Es difícil asumir que te van a matar por algo que no has hecho. De repente te das cuenta de que la justicia es una farsa, una farsa que puede llevarte a la muerte y a nadie le preocupa. Y cuando la sociedad encuentra un culpable, se queda contenta y pasa página. Los diarios locales me presentaron como un monstruo que debía ser ejecutado, pero ningún periodista vino a hablar conmigo. Nadie quería saber la verdad".

Él siguió luchando en los tribunales para demostrar su inocencia y las irregularidades que lo habían condenado. Pidió que se buscaran las pruebas que habían desaparecido, pero la determinación de la Fiscalía y la policía hacían imposible el camino. El FBI analizó parte de los restos biológicos del asesinato: no eran de McCarty. Pero la forense, como se demostró después, modificó el informe y sustituyó un "negativo" por un "no concluyente".

En 2000, la forense Joyce Gilchrist fue investigada. Acabó siendo despedida por fraude, por manipular y falsear sus informes y por destruir pruebas. La persona que había llevado a la cárcel a McCarty, y que había testificado en más de mil asuntos a lo largo de su carrera, se reveló como una integrante corrupta del Departamento de Policía. Otras dos personas acusadas por ella fueron liberadas gracias al ADN, Jeffrey Todd y Robert Miller, este último también condenado a muerte.

Tras el escándalo Gilchrist, los abogados de Curtis pidieron que se volvieran a analizar las pruebas. Aún quedaba semen para hacer un estudio, que determinó que él no había violado a Pamela Kay Williams. Esto sucedió en 2002. McCarty pasó cinco años más en prisión. No fue liberado. La Fiscalía sostuvo entonces que podían haber sido dos los asesinos, a pesar de que no había ninguna prueba que corroborara esa teoría. Pero era la única idea aceptable para dejar encerrado a McCarty.

En 2003, Innocence Project se involucró en el caso, medio muerto por aquel entonces. Se pidieron más pruebas. El ADN encontrado debajo de las uñas de la víctima también acreditó que Curtis McCarty no había estado en la escena del crimen. Al fin, el 11 de mayo de ese año, la juez Twyla Mason Gray retiró los cargos en su contra por falta de pruebas. Estaba en libertad después de 22 años. Toda una vida.

"Pero ni siquiera tuve la satisfacción de que me pidieran perdón por haberme robado la existencia. Y la juez no estaba convencida. Dijo que me liberaba porque no tenía alternativa, pero que creía que yo era culpable, que había estado involucrado en el asesinato de alguna forma".

Curtis McCarty sigue estudiando su caso cada día.

"Espero que alguien pague algún día el haber acusado falsa y deliberadamente a un hombre inocente. Aún siguen diciendo que yo era un drogadicto, pero esto no va de lo que yo era, sino de lo que ellos hicieron. No merecía que me quitaran la vida de esta forma. No tenían derecho".

Antes de despedirse, Curtis invita a cenar patatas asadas en un restaurante cercano a su casa. Y se disculpa por si no ha sido claro. "A veces no sé si lo que digo tiene sentido. No siempre tengo días buenos. A veces mi cabeza está muy confusa. Intento no estar enfadado por lo que me ha pasado y concentrar mis esfuerzos en el futuro, pero hay veces que no sé dónde está mi mente". Por ahora va a quedarse en Oklahoma City, con sus padres. Su madre, que aparece durante la entrevista, está enferma de cierta gravedad. No quiere dejarla. Sólo ha pasado dos navidades y dos días de Acción de Gracias con ellos, en casa, en los últimos 25 años.

No ha recibido ninguna indemnización. Y no está claro que vaya a tenerla porque no ha sido oficialmente "absuelto", no se ha probado su inocencia, según la justicia. "Es, de lejos, uno de los peores casos de abuso por parte de las fuerzas de la ley y el orden en toda la historia del sistema penal norteamericano", dice Barry Scheck, cofundador y codirector de Innocence Project.

A 2.300 kilómetros de la casa de Curtis McCarty está la sede de la organización que le ayudó a salvarse, desplegada a lo largo de dos plantas de un elegante edificio neoyorquino en pleno centro de Manhattan. Allí se estudian los casos que van llegando. Hay 50 empleados a tiempo completo y 18 estudiantes en prácticas de la Escuela de Derecho Benjamin Cardozzo, en la Universidad de Yeshiva. Presos de todo el país les escriben pidiendo auxilio, insistiendo en que son inocentes. Por lo general, suelen tener entre 6.000 y 10.000 asuntos pendientes de análisis. Pero ellos sólo aceptan aquéllos en los que pueda haber restos biológicos con ADN para estudiar.

La asociación empezó a funcionar en 1992, dentro de la Facultad de Derecho Cardozzo, en las clases de práctica forense. Dos años después se creó la ONG. Ahora tienen donantes individuales y fundaciones, escuelas de Derecho y grandes bufetes de abogados que les prestan apoyo económico. La asociación paga las caras pruebas de ADN que son necesarias para sacar de la cárcel a un inocente.

Trabajan divididos en seis equipos. A cargo de cada uno hay un abogado jefe y tres estudiantes de Derecho. Suelen trabajar de forma simultánea en unos 50 casos. Cuando aceptan un asunto, lo primero que hacen es buscar pruebas, pedir que se analicen restos que no fueron estudiados en su día o que no sirvieron porque en ese momento la técnica del ADN estaba poco desarrollada. Después, preparan los recursos de revisión. Y si el preso es liberado, hay trabajadores sociales para ayudar a rehacer su vida a todos aquellos que salen de la cárcel después de muchos años, perdidos. Necesitan reconstruir sus lazos familiares, su conexión con la comunidad, pedir algún subsidio que les permita salir adelante.

Hay varios problemas estructurales que provocan sentencias injustas. En primer lugar, los errores de identificación de sospechosos, que están detrás de más de tres cuartas partes de los casos. Víctimas y testigos creen reconocer a una persona inocente como el violador o asesino. Casi siempre se debe a una mala práctica en la investigación: reconocimientos en rueda en los que los cebos no se parecen al sospechoso; policías que sólo enseñan la foto de quien creen que ha sido el culpable, de forma que la víctima, a partir de ese momento, identifica esa imagen con el recuerdo borroso que tiene del criminal; o investigadores que "sugieren" quién es el culpable, convenciendo al testigo de que, aunque no lo recuerde bien, no se está equivocando.

Otro problema es la mala praxis de los laboratorios forenses. A veces, como en el caso de Curtis McCarty, hay fraudes instigados por policías y fiscales que, ante la falta de pruebas, alientan al laboratorio para que amañe los resultados. Otras veces, el error no se debe a la mala fe, sino a la ingente carga de trabajo y a la pobre preparación de algunos profesionales. Finalmente, el mal hacer y la indiferencia de abogados de oficio que se encargan de casos de personas con escasos recursos también contribuyen a alimentar estos errores. Y configuran un perfil muy determinado del inocente encarcelado: en un 90% de los casos, las identificaciones erróneas que sirven de base para una condena están realizadas por blancos que señalan como culpables a un negro o hispano.

Suele repetirse un patrón: la mayoría son delitos sexuales en los que la víctima no pudo ver claramente al agresor y la brutalidad del delito empuja a la policía a encontrar a un culpable de inmediato. El respeto a las garantías legales queda en un segundo plano ante la necesidad de que alguien, el que sea, pague por lo que ha pasado.

Al menos siete Estados han reformado sus leyes de acuerdo a los descubrimientos de Innocence Project, y otros 12 están pensando en hacerlo a lo largo de 2009. Hay algunas prácticas que ya se ha demostrado que funcionan, como que el policía que muestra las fotos a los testigos no sepa quién es el sospechoso o que se graben todos los interrogatorios en comisaría para que la policía no pueda coaccionar a los sospechosos. Algunas personas acaban confesando crímenes atroces, que no han cometido, con tal de que los agentes les dejen de amenazar y, en algunos casos, de agredir. Las autoinculpaciones falsas están detrás del 25% de las condenas erróneas.

Pero, ¿por qué diría alguien que cometió un asesinato o una violación si no lo hizo? A Eddie Lowery le pasó. Tenía 22 años en julio de 1981 cuando una anciana fue violada brutalmente en su casa, mientras dormía. La mujer no pudo ver a su agresor, que le tapó la cabeza con las sábanas. Eddie estaba en el Ejército, destinado en Kansas City (Missouri), bebía mucho y acababa de separarse de su mujer, con la que tenía una hija. Su familia vivía en California.

Esa noche estaba en una fiesta con unos amigos y salió a comprar tabaco. Se había tomado varias copas y golpeó un coche por detrás. Los dueños aparecieron y llamaron a la policía. Al día siguiente, Eddie fue a trabajar y al hospital, donde le cosieron la barbilla por el golpe que se había dado. Por la tarde, la policía le llamó. Querían interrogarle. Los agentes le preguntaron por el día anterior. Querían saber dónde había estado antes del choque y le informaron de que estaban investigando una violación. Le dejaron marcharse, pero le dijeron que tendría que someterse a un detector de mentiras. Fueron a su casa y se llevaron la ropa que llevaba puesta la noche de la agresión. La mañana siguiente fueron a recogerlo y comenzó la presión:

-Sabemos que lo hiciste y lo vamos a probar aunque tardemos 10 años.

-Yo no lo he hecho. No he sido yo.

-Si no confiesas, vamos a pedir que cumplas el máximo tiempo posible. Te vas a pudrir en la cárcel.

-¿Puedo ver a un abogado?

-No. Aún no estás detenido.

El detective Johnson daba puñetazos en la mesa. Eddie pidió someterse al detector de mentiras. Pero el oficial encargado del polígrafo le dijo que estaba mintiendo, que era mejor que confesara. "Yo no sabía nada de mis derechos. Nunca había tenido problemas con la justicia. Después me enteré de que podía haberme marchado en cualquier momento, pero no lo hice. Creí que tenía que quedarme. Me puse a llorar. No podía convencerles de que yo no había sido. En un momento dado decidí decirles lo que querían para que me dejaran marchar. Llevaba ocho horas en comisaría. Pensé que después podría buscar a un abogado. Sabía que no iban a tener pruebas biológicas y creí que harían falta para condenarme".

-¿Qué queréis saber?

-Cómo entraste en la casa.

-No sé, entré.

-¿Fuiste a la cocina a por un cuchillo?

-Sí.

"Yo no sabía nada, ni siquiera dónde vivía esa mujer, pero ellos me iban guiando y yo asentía", recuerda. La confesión de ese día, de la que se desdijo de inmediato cuando buscó un abogado, le llevó a prisión. No encontraron nada en su ropa, ni huellas en la casa, a pesar de que la mujer había sangrado mucho y de que la policía tenía la ropa de Eddie. Pero dio igual. Un primer jurado no llegó a un acuerdo sobre el veredicto y el juicio se repitió. La segunda vez fue condenado: de 11 años a cadena perpetua.

"Durante años recordé esas palabras. Lo que dije ese día en la comisaría me arruinó la vida, me costó 10 años, la relación con mi hija Amanda. Cuando vi a mis hermanos al salir de la cárcel me di cuenta de que ellos habían envejecido, les habían pasado cosas. A mí, nada. Todo se paró. Sólo podía hacer ejercicio y rezar para que los otros presos no se enteraran de que me habían encerrado por violación. Si no, estaba muerto. No es un delito aceptable".

Eddie abandonó la prisión después de 10 años, con 32, y estaba ya en libertad cuando se puso en contacto con Innocence Project. Quería limpiar su nombre. Como agresor sexual, una vez fuera de la cárcel tenía que registrarse cada tres meses e informar de dónde residía. El estigma le iba a acompañar de por vida. Se había casado, tenía hijos, era feliz, pero vivía temiendo que alguien descubriera su pasado.

"Cada vez que iba a casa del sheriff a registrarme me cogía el día libre y esperaba a veces horas hasta asegurarme de que no había nadie en la oficina, que nadie me iba a ver. Era muy humillante. No tenía amigos. No confiaba en la gente. Había construido un muro a mi alrededor. Sólo pensaba en que podían enterarse de mi secreto".

En 2003, 12 años después de salir de la cárcel, logró que se declarara su inocencia. Todavía quedaba semen y sangre. Cuando se enteró de que había restos válidos para analizar cayó al suelo hecho un mar de lágrimas. "En ese momento supe que todo saldría bien". La pesadilla llegaba a su fin.

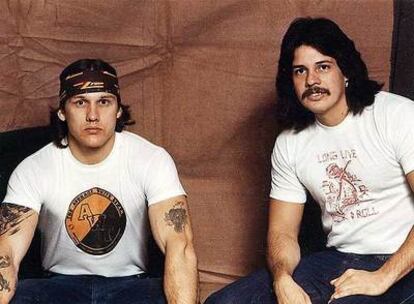

Ahora, Eddie Lowery tiene 49 años y vive con su mujer, Teri, y sus dos hijos, Joey y Brooke, en Kansas City, en una casa de las afueras muy parecida a la de Curtis McCarty. Está luchando en los tribunales por una indemnización. Teri es fotógrafa. Él trabaja en una empresa de camiones durante la semana, compone canciones y aprende fotografía. Los sábados y domingos, ambos trabajan como fotógrafos de bodas. Una de las habitaciones de la casa está empapelada con imágenes inmensas de parejas recién casadas. "Es lo que más me gusta hacer. Ese día soy parte de la familia. Disfruto con ellos. Cuando te han quitado la vida, cuando sabes que todo puede arruinarse en un segundo, sabes la importancia de captar la felicidad de un momento".

19 años al borde de la ejecución

CURTIS MCCARTY. Fue condenado a la pena capital por un asesinato que no había cometido. Pasó 21 años en la cárcel, 19 de ellos en el corredor de la muerte. El 10 de diciembre de 1982, Pamela Kaye Williams, de 18 años, fue encontrada muerta en un barrio residencial de Oklahoma City. La encontraron desnuda, apuñalada y estrangulada en la casa de una amiga que la estaba alojando.McCarty tenía la misma edad y conocía a la víctima. Era amiga de su novia. Durante los tres años siguientes, la policía le interrogó varias veces como sospechoso, pero no le detuvieron hasta 1985. Pruebas que habían sido descartadas en un primer momento sirvieron para inculparlo. Una analista forense modificó sus conclusiones para acusar a McCarty. La joven asesinada era hija de un agente de policía y el departamento necesitaba encontrar a un culpable. McCarty fue condenado a muerte. La Corte de Apelaciones de Oklahoma declaró el juicio nulo por irregularidades, pero fue de nuevo juzgado y otra vez sentenciado a la pena capital. Pasó 21 años en la cárcel, 19 de ellos en el corredor de la muerte. Gracias a nuevos análisis de ADN, fue liberado en mayo de 2007.

Dijo que era culpable sin serlo

EDDIE JAMES LOWERY. Fue condenado por violación y robo a una pena indeterminada de 11 años a cadena perpetua. Pasó 10 años preso.Una anciana de Kansas City fue violada en su casa mientras dormía. Era julio de 1981. A la mujer le habían cubierto la cabeza con la almohada y no pudo ver al agresor. Esa madrugada, Eddie Lowery se había visto involucrado en un pequeño accidente de tráfico cerca de la casa de la anciana. La policía le detuvo, le amenazó, le retuvo durante horas y él acabó confesando un crimen que no había cometido para que le dejaran salir de la comisaría. Fue condenado por la violación y el asalto con la única prueba en su contra de la confesión. Pasó casi 10 años preso, desde los 22 hasta los 32. En 2003, cuando ya estaba en libertad, el ADN demostró que era inocente. Nadie le ha indemnizado aún por el error.

Inocentes que pasaron por la cárcel en España

AHMED TOMMOUHI Y ABDERRAZAK MOUNIB

- 14 años de dudas sobre Ahmed

- "Estoy en la calle, pero no soy todavía un hombre libre"

RAFAEL RICARDI

- Trece años en prisión por la cara

- La policía sabe que es inocente, pero sigue entre rejas

- Ricardi: "Después de tantos años nadie me ha pedido perdón"

FRANCISCO JAVIER GARCÍA.

- Un hombre pasa cinco años en la cárcel por un delito que no cometió

ROBERTO ESPINALES

- Tres años de cárcel por un error judicial

JORGE ORTIZ

- Un hombre pide el indulto tras casi tres años preso por un error judicial

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.